Эпоха. Личности. Книги.

Алексей Васильев – один из немногих мгимовцев, выпускников факультета международных отношений, которые достигли абсолютного признания в науке и стали академиками РАН. Но его путь к научной вершине необычен. В течение 20 лет арабист Васильев был газетчиком, корреспондентом «Правды» со специализацией «горячие точки», писал о войнах: во Вьетнаме, на Ближнем Востоке…

И получилось так, что журналистика с её простым и ясным языком, умением искать яркое подтверждение любому тезису, – стала второй натурой Васильева.

Поэтому даже после того, как он навсегда покинул редакционные коридоры и с головой ушел в науку, его труды по живости и стилю напоминают проблемные очерки журналиста-международника. «Книга не должна быть скучной, – убежден Алексей Михайлович, – она должна заинтересовать читателя, а для этого надо искать образы, заходы, концовки…

Иногда я применяю даже телевизионный подход. В монографии «Россия на Ближнем Востоке: От мессианства к прагматизму» я сначала излагаю факты, а потом ввожу «говорящую голову» – эксперта, дипломата, политического обозревателя или своего коллегу-ученого, который начинает высказывать свою позицию. И она необязательно должна совпадать с моей, может даже завязаться спор! И это хорошо, такой метод помогает мне высветить суть проблемы, показать все её грани».

Алексей Михайлович, вы свою первую пробу пера помните?

Мой дядя был заместителем редактора влиятельной городской газеты «Волжская Коммуна», и после первого курса – это был 1957 год – я поехал к нему в Куйбышев (ныне Самара – прим. ред.) В этой газете я и опубликовал свои первые заметки. Темы были мелкие, провинциальные – о том, как новый парк разбили, об успехах какого‑то завода… Мне и в Москве предлагали куда‑то писать, но я отказался: учеба отнимала много времени – особенно после того, как мы взяли еще и третий язык – французский.

Но «писательский зуд» вы ощущали?

Да, зудело… Тогда в МГИМО еще не было факультета журналистики, но я все равно мечтал об этом поприще – о журналистике, литературе… Я вообще был довольно амбициозным молодым человеком, поэтому и решил поступать в МГИМО, хотя увлекался математикой. У себя в Ленинграде, где родился и вырос, даже участвовал в олимпиадах.

Но вовремя понял: районная – мой потолок, городскую уже не потяну. В общем, не видел я себя великим математиком. Однако решил: если провалюсь в МГИМО – пойду в МФТИ, стану инженером.

Логично, в МГИМО экзамены всегда были на месяц раньше, чем в других вузах.

Тем более что с медалью (а я был золотым медалистом) нужно было пройти лишь собеседование. Кстати, мне повезло: это был последний год, когда в МГИМО действовал такой порядок. Удача улыбнулась мне и на собеседовании. Дело в том, что в нашей домашней библиотеке была энциклопедия, которую я любил листать.

Как‑то прочитал статью про Канаду, и мне запомнилась известная особенность её устройства: разделение на англофонные и франкофонные провинции. И как раз об этом мне был задан вопрос на собеседовании. Распушив, так сказать, хвост, я и рассказал всё, что знал о Квебеке. Меня безоговорочно приняли в МГИМО!

Почему же вы выбрали не американистику, а арабскую специализацию?

Да, я сам высказал желание идти на Восточное отделение факультета МО. Почему выбрал арабский? Тогда молодежью владела романтика освоения целинных земель.

Для меня арабский восток был такой «целиной», я хотел её вспахать. Ну и было примитивное соображение: арабских стран много – без работы не останусь. Но мне почему‑то дали язык бенгали. Что делать, пришлось пойти на хитрость.

Я узнал, что другому студенту, который потом стал моим хорошим товарищем, – киевлянину Батюку, не понравилось, что его распределили в арабскую группу. В общем, мы с ним махнулись, а потом поставили деканат перед фактом.

Вас могли за это серьезно наказать. Обошлось. Тогда время было такое, либеральное, что ли…

Значит, вы учились на дипломата, но мечтали стать журналистом?

Дипломат – это общая специальность, которую давали на факультете международных отношений. Тем не менее, после окончания института меня хотели распределить в МИД, я же не очень этого хотел. Во время практики в отделе информации МИД все расхожие представления об этой работе подтвердились – обязательный костюм, галстук, бюрократическая дисциплина…

То ли дело вольная журналистская жизнь! И тут мне опять повезло. В институт пришел запрос из «Правды»: двум политическим обозревателям нужны были помощники. Мне предложили, и я согласился. Попал к Виктору Маевскому, а мой сокурсник – к Юрию Жукову. Но, к моему удивлению, в «Правде» дисциплина была пожестче, чем в МИДе, а рабочий день был ненормированным, мы могли сидеть до полуночи, пока номер не уйдет из типографии.

А до настоящей журналистики молодых не допускали, мы были на положении подмастерий. Руководство газеты это понимало и поэтому не препятствовало, когда мы писали в другие издания, даже поощряло.

Я публиковал материалы на ближневосточные темы в газете «За рубежом», «Советской России», а в «Экономическую газету» писал о нефтяных делах в арабском мире, в то время специалистов по этому региону было мало, и это позволило мне набить руку… Работа в «Правде» стала большой школой, которую я вспоминаю с благодарностью, ведь помощник полит обозревателя был, по сути, литсотрудником.

Я прошел и через дежурства, и материалы редактировал. Это дало мне много полезных навыков и прежде всего культуру работы с текстом, что потом очень пригодилось в научной работе: это и строгость в проверке фактов, цитат, и ответственное отношение к каждому слову, к каждой запятой. Культура эта полностью утеряна: такое впечатление, что в СМИ сейчас никто ни за что не отвечает…

Начало 1960‑х в СССР было либеральным временем – хрущевская оттепель…

Вы знаете, на последнем курсе институт направили меня на стажировку в Каирский университет, и тот год стал для меня освежающим открытием.

Я увидел своим глазами «социализм» Насера и понял – всё, что мы знали о нем из советской прессы, было пропагандой. А с другой стороны, я покупал книги, запрещенные в Советском Союзе, читал материалы в прессе… Нет, я не считал себя диссидентом, но мои взгляды уже не были, так сказать, дубово-ортодоксальными. Поэтому в «Правду» я пришел несколько другим человеком, уже не воспринимал партийные лозунги…

Кстати, из‑за этого попал в одну неприятную историю. На редакционной летучке, во время обсуждения материала по космической тематике, кто‑то сказал, что, мол, надо автору подчеркнуть, что «стартовая площадка для наших успехов в космосе – это социализм».

И никто меня за язык вроде не тянул, но я возьми да и скажи: «А как же фашистская Германия? Она была в одном шагу от запуска ракет в космос, уже била ракетами «Фау-2» по Англии, готовила межконтинентальные баллистические ракеты для удара по Нью-Йорку, то есть достигла этого без всякого социализма…»

Как на меня тут набросились: что за политически незрелые заявления! Но по молодости лет простили… Хотя никакой «политики» я не сказал, просто привел факты, поскольку имел доступ к источникам информации.

И сколько лет вы были «подмастерьем» в «Правде»?

Лет пять. Я, как и все, мечтал о корреспондентской работе за рубежом, но мог еще долго ходить в помощниках, если бы не случай: в редакции не оказалось желающих ехать во Вьетнам, где шла война, – это был период самых ожесточенных бомбардировок Ханоя. Но я за этот шанс ухватился. Не хочу надувать щеки и строить из себя героя, но всякое бывало… Особенно, когда готовил репортажи из прифронтовых районов.

Помню, как мы с корреспондентом «Известий» Михаилом Ильинским ездили по провинции, что на границе с южным Вьетнамом. Передвигались только ночью, без огня. Вьетнамцы русских берегли, когда мы подъезжали к рекам – машину переправляли паромом, а нас – в другом месте, на лодках. Как‑то попали под налет, выпрыгнули из машины, легли в канаве, а метрах в ста от нас разорвались бомбы.

Сто метров – это ошибка бомбардировщика на десятую долю секунды… Вышли на дорогу, а она вспахана полосой от взрывов шариковых бомб… По итогам вьетнамской командировки, которая продлилась с 1967 по 1969 годы, я написал книгу «Ракеты над цветком Лотоса», основанную на очерках, многочисленных интервью, в том числе с пленными американскими летчиками…

С Маккейном, случайно, не общались?

Нет, вьетнамцы мне его не дали. Он оказался важной птицей, сыном командующего американским флотом. Но я был свидетелем, как его вытаскивали из озера, куда он спустился на парашюте… Я горжусь, что Константин Симонов назвал мою книгу «самым честным рассказом о вьетнамской войне». К слову, позже он предложил написать предисловие к моей книге о Турции.

Вы вернулись из Вьетнама известным журналистом…

Не знаю, насколько известным, но определенное имя я себе заработал. Когда у тебя выходят 200‑250 корреспонденций в год в главной газете страны, это дорогого стоит. Мне даже предложили заняться американистикой, чтобы через два-три года поехать корреспондентом в США.

Американистика была привилегированной специализацией.

Да, предложение было очень соблазнительным, но я хотел на Ближний Восток, ведь до Вьетнама я защитил кандидатскую диссертацию, много писал о регионе и хотел реализоваться как арабист.

К тому же, в это время в арабском мире было неспокойно, а вы уже стали специалистом по «горячим точкам».

Да, мне нравилась эта тема. Еще во время работы во Вьетнаме я съездил в Лаос, в освобожденные партизанами районы. Там со мной приключился курьез. Я попал к мыонгам – местному этносу, принадлежащему к монголоидной расе и живущему на вершинах гор.

Советского человека там никогда не видели, пришлось представлять свою страну. Общаться было сложно: я говорил по‑французски, меня переводили на вьетнамский, с вьетнамского – на лаосский, с лаосского – на мыонг. И наоборот. В какой‑то момент староста деревни, дряхлый старик, в знак особого расположения повязал на мое запястье нитку, а потом оторвал от плохо сваренной курицы кусок и вместе с липким рисом стал совать мне в рот.

Что делать? Как спасаться? Беру бутыль с местной пальмовой водкой и запиваю курицу стаканом мутной сладковатой жидкости. Самое ужасное, что эта процедура повторилась много раз – все жители деревни хотели накормить меня курицей. И каждый раз я спасался водкой. А надо сказать, что я не пьянею, у моего организма такая особенность.

Мне наши разведчики не раз говорили: тебе бы у нас работать, перепьешь кого угодно! Так вот это был единственный раз в жизни, когда я напился – упал без сознания на руки автоматчиков и проснулся в какой‑то пещере под антимоскитной сеткой…

Хорошая закалка перед арабо-израильской войной, которую вы тоже освещали…

Да, но это было позже, в 1973 году. А до этого я был на гражданской войне в Иордании, а потом дважды в партизанском отряде в Дофаре (это часть султаната Оман на границе с Южным Йеменом), где шла война с англичанами и против старого султана…

Но, к сожалению, я всё никак не мог уехать на Ближний Восток – должности собкоров были заняты. Тогда заведующий международным отделом мне и говорит: «Знаешь что? Езжай в Турцию, заодно будешь отвечать за Иран и Афганистан, да мы тебе еще Аравийский полуостров прирежем!»

Четыре года – с 1971 по 1975‑й – я проработал в Турции, выучил язык и оттуда меня, наконец, перевели в Египет.

С 1975 по 1979 годы я был собственным корреспондентом «Правды» в Каире, совершал командировки в Судан, Ливию, Йемен, Эфиопию.

И все годы, что вы работали в «Правде», шла подготовка к научной карьере?

Пожалуй, не подготовка, а полноценная научная работа. Я серьезно заинтересовался историей арабского мира еще в институте. А для дипломной работы выбрал неординарную тему: «Зарождение ваххабизма в Саудовской Аравии».

И это был удачный шаг, потому что, во‑первых, об этом ничего никто не знал, а во‑вторых, ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина или Сталина ничего об этом не было. Поэтому в своих исследованиях я был полностью свободен от идеологии, хотя иногда спрашивал сам себя: «Какой же ты все‑таки чепухой занимаешься: XVIII век, какие‑то ваххабиты… Кому это нужно?»

Но, видимо, уже тогда работала научная интуиция… Кстати, идея моей первой книжки «Нефть: монополии и народы», выпущенной в 1964 году, тоже, как я сейчас понимаю, возникла не без интуитивного озарения.

Устроившись в «Правду», я поступил в заочную аспирантуру, и тащил, так сказать, два воза. Сначала моя связь с «Правдой» мне мешала: арабист Евгений Беляев, мой научный руководитель, который был автором книг о зарождении ислама, относился ко мне настороженно.

Помню, когда я приходил к нему домой, у него на столе всегда лежал раскрытый номер журнала «Коммунист». Но через полгода он исчез – это был знак того, Беляев стал мне доверять. После кончины Беляева его сменил другой известный арабист Николай Иванов, который и довел меня до защиты. А диссертацию я потом издал отдельной книгой.

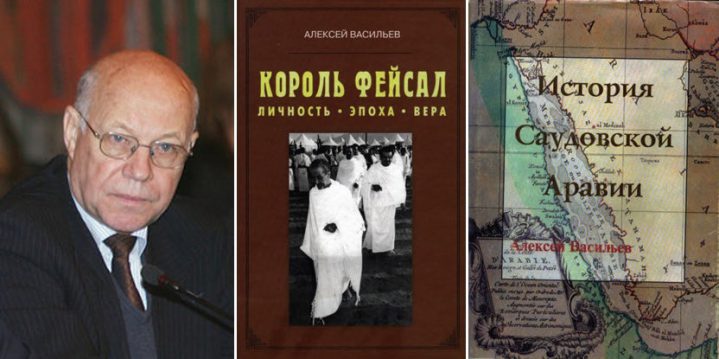

Работая в «Правде», я написал и свою докторскую, которая вышла в 1982 году книгой под названием «История Саудовской Аравии». Она была издана на арабском и английской языках, и я неожиданно получил международное имя.

Вас считают главным специалистом по ваххабизму. В чем его суть?

Основателем этого учения, которое на 95 процентов состоит из одних цитат – и это обычная практика религиозной догматики – является Мухаммед ибн Абдель Ваххаб. Он, в свою очередь, опирался на постулаты мусульманских правоведов и богословов Ахмада ибн Ханбаля и Ибн Таймии. На Ибн Абдель Ваххаба и Ибн Таймию до сих пор ссылаются все крайние исламисты, это идеологическая основа крайнего исламизма.

Изучив корни этого учения еще в 1960‑х годах, я могу глубже оценивать и аргументированно объяснять события, которые происходят сегодня. Например, я уже тогда обратил внимание на то, что мусульманское право шариат запрещает выступать против правителя, правда, Ибн Таймия дал одно исключение: если этот правитель является истинно мусульманским и осуществляет свои функции на основе шариата.

Если же нет – то он не мусульманский правитель и против него можно выступать. Если вы почитаете Сейид ибн Кутба, идеолога «Братьев мусульман», которого Насер казнил в 1966 году, или Мавдуди в Пакистане, вы увидите, что они свою идеологию основывают именно на этом. И я задался вопросом: так всё же, можем ли мы назвать шариат актуальным для сегодняшнего дня?

И в результате исследований ответил (кстати, одновременно с лучшим нашим специалистом по шариату Леонидом Сюкияйненом), что, несомненно, можем. Почему?

Дело в том, что весь свод законов шариата зиждется на четырех постулатах: во‑первых, на ясно выраженной воле Аллаха – так надо делать; во‑вторых, на части воли Аллаха – так рекомендуется делать; в‑третьих, сообразно воле Аллаха – так не надо делать и, в‑четверых, так не рекомендуется делать. Но одновременно с другими исследователями я обнаружил, что есть и пятая, «серая зона», где Аллах нейтрален.

Где он не высказался ни за, ни против – причем по массе вопросов. То есть мусульманам позволено применять новые законы, не называя их словом «законы», скажем, космическое или торговое право – оно, кстати, в Саудовской Аравии довольно сложное, а потому гораздо шире трактовок шариата. Хотя он полностью сохраняет свою силу в семейных отношениях. И эти цивилизационные особенности необходимо учитывать любому, кто занимается Ближнем Востоком.

Почему американская политика потерпела полный провал в этом регионе?

Я не являюсь антиамериканистом и хочу это подчеркнуть, я уважаю эту великую страну, её культуру, её возможности, но узость мышления правящей элиты США заставляет американцев совершать серьезные ошибки. Они считают, что американская либеральная демократия, благодаря которой они построили свое общество, – лучшая идеология для всех народов на Земле.

Поэтому они должны внедрять свой «положительный пример» по всему миру. Не обращая внимания на местные традиции – культурные и религиозные. Такой у них мессианский, коммунистический подход.

Мне кажется, что американцы искренне считали, что если они вместе с другими членами НАТО помогут ливийцам свергнуть диктатора Каддафи, придет американская демократия. Но пришло господство вооруженных банд, экстремистских группировок и племенные, местнические отношения. Страны больше нет, она разбита на три больших осколка и массу мелких.

У США были приличные отношения с Башаром Асадом. Конечно, он, как и его отец, диктатор, и американцы решили помочь сирийской оппозиции. Теперь они видят, что помогали бандитам, взрастили Исламское Государство (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), которое по своим взглядам и действиям оказалась правее и, так сказать, средневековее, чем любой ваххабизм. Американцы заблудились – пошли налево, а пришли направо, пошли вперед, а в пришли назад.

Книга не должна быть скучной. Она должна заинтересовать читателя, а для этого надо искать образы, заходы, концовки…

Как у вас произошел переход из журналистики в науку?

Я вернулся из Египта в 1979 году, и вскоре у меня стало складываться впечатление, что в стране застой – так позже назвали это явление. Он захватил все области, включая СМИ. В редакции «Правды» стали преобладать прямолинейные идеологические установки, я вдруг понял, что чем лучше я пишу, чем интереснее мой анализ, тем меньше вероятность того, что материал будет опубликован.

Люди вроде меня ощутили, что они не нужны, новая идеологическая среда их выталкивала. Последней каплей стало предложение поехать собкором в Алжир. После Египта это было очевидное понижение в правдинской иерархии. Я понял, что надо уходить. Был вариант пойти завкафедрой в ИСАА (Институт стран Азии и Африки – прим. ред.), потом предложили должность завотделом и члена редколлегии в журнале «Коммунист».

Но я хотел заниматься наукой, и когда узнал, что Анатолию Андреевичу Громыко, директору Института Африки, нужен арабист, не раздумывая, согласился на его предложение, и с 1983 года работаю здесь, о чем ни разу не пожалел.

Вы знаете, ваша биография напоминает жизненный путь еще одного академика-арабиста – Евгения Максимовича Примакова. Он, правда, окончил Институт востоковедения, но за год до его объединения с МГИМО. А дальше: кандидатская по Ближнему Востоку, работа корреспондентом «Правды» в этом регионе, переход из журналистики в академический институт, звание академика… Многое сходится.

Мы были с Евгением Максимовичем в прекрасных отношениях. Не могу сказать, что я был одним из самых его близких друзей, но всегда оказывался в узком кругу приглашенных на его юбилеи. Он присылал мне свои книги, я ему свои. Будучи человеком большого калибра, Примаков обладал одним ценным качеством: он умел выслушивать чужое мнение и соглашался с ним, если понимал, что оно верное.

Я неоднократно в этом убеждался, когда высказывал несогласие с некоторыми его научными положениями. В третьем издании своей книги «Ближний Восток: на сцене и за кулисами» Примаков учел некоторые мои замечания, что я для себя считаю большой честью.

В том наборе областей, в котором наши с ним пути совпадают, отсутствует важное звено – политика.

У меня была возможность стать депутатом российского парламента в начале 1990‑х, до его расстрела, но я вовремя понял, что в большой политике придется играть по правилам команды, отказавшись от самостоятельной роли и собственного мнения. Меня это не устраивало, и я доволен, что остался экспертом по Ближнему Востоку и Африке.

У Примакова был замах крупнее, он мыслил стратегически и для него участие в большой политике было делом естественным. Но, к сожалению, в 1990‑е годы люди с понятием чести и осознанием национальных интересов были не очень нужны. Не удивительно, что менее чем через год Ельцин отправил Примакова в отставку с поста премьер-министра.

Какой из своих научных трудов вы считаете ключевым?

Таковых несколько. Во-первых, книга «Россия на Ближнем и Среднем Востоке: От мессианства к прагматизму». Её первое издание вышло в 1993 году и рассматривает период от 1917 года до горбачевского периода. Этот труд получил признание не только в России, но и за рубежом. Знакомый профессор из Оксфорда сказал мне, что рекомендует эту книгу своим студентам.

Однако, перечитав её позже, я подметил в ней некоторую несбалансированность, которая объясняется влиянием исторического критиканства, которое преобладало в ранний постсоветский период. И понял, что, сохранив суть, некоторые вещи надо сказать иначе, другими словами. Я уже исправил ряд мест и надеюсь, что в будущем году закончу эту работу и переиздам эту монографию, добавив весь постгорбачевский период.

Другой важной работой считаю «Историю Саудовской Аравии (1745 – конец XX в.)». Меня увлекла возможность исследования уникальной исторической ситуации. Мне было интересно, как в течение более двух веков могло в той же временной плоскости, но в разных исторических эпохах существовать рядом примитивное аравийское общество и современные цивилизационный центры, такие как Париж, Лондон, Москва…

Какое воздействие оказали на развитие этого общества объединение страны при ибн Сауде, появление нефти и рост нефтяных доходов.

Завершил я эту тему, написав книгу «Король Фейсал. Личность. Эпоха. Вера».

Меня интересовала роль его личности в истории развития аравийского общества. Как удалось Фейсалу за десять лет правления (он взошел на престол в 1965 году, а в 1975‑м его убили) сохранить разваливавшуюся страну, заложить основы стабильности, благодаря которым она существует до сих пор.

И в чем ответ на эти вопросы?

В том, что не разрушая традиций, в условиях феодального общества руководством страны поощрялось современное развитие – было внедрено телевидение, разрабатывались высокие технологии, в том числе в нефтяной отрасли,

строились прекрасные автострады, открывались университеты…

Вы – известный ученый, академик. Но, говорят, журналист, как и разведчик, никогда не бывает бывшим. К вам применимо это высказывание?

Конечно. Журналистское умение взять интервью, написать свой текст, отредактировать чужой, сделав его интересным – всё это помогало мне в исследовательской деятельности. Журналистика помогла мне выработать собственный стиль и профессиональный подход. Я не прекращал учиться у своих старших товарищей. Одним из них был правдист Всеволод Овчинников.

У нас журналисты, говорил он, пишут «орангутанским» языком, то есть наполненным штампами. Овчинников меня научил двум вещам. Во-первых, советовал он, после написания текста, прочитай его вслух – ты тут же увидишь скрытый штамп, который можно заменить человеческой фразой, ведь в жизни мы говорим не штампами, а нормальным языком.

Ты сразу почувствуешь, насколько улучшится мысль и её глубина. И второй его совет: читай на ночь – минут двадцать – Бунина и Тургенева, чтобы сохранить в себе русский язык.