Красота в эмиграции

После шумного многоликого Константинополя, сонной Софии и провинциального Белграда многим русским беженкам послевоенный Париж показался настоящей столицей мира. В 1921 году Франция приняла у себя около ста пятидесяти тысяч русских беженцев…

текст Александр Васильев фотографии Из личных архивов автора

С таким массовым наплывом мог сравниться лишь Берлин, где после большевистского переворота в 1920‑е годы осело более четырехсот тысяч русских. И если Берлин можно было назвать политическим центром русской эмиграции, то, несомненно, центром русской моды и столицей Большой моды, как таковой, был Париж.

Мириады русских клубов, ресторанов, закусочных, кабаре и ателье открылись в Париже в те же годы. Поначалу такое массовое явление русских вызвало волну удивления – русский экзотизм поражал воображение своей новизной, и многое связанное с Россией вошло в небывалую моду именно в 20‑е годы.

В это самое время и начинается долгая эпоха сотрудничества русских с миром парижских мод. Как пишет Марина Горбова в своей замечательной книге «Призрак России», вышедшей в Париже в 1995 году: «До 42 % женщин из среды русской эмиграции к 1931 году были заняты в области модного производства». Шитье, вышивание, шляпное дело, роспись по шелку, конфекция и особенно – созданные русскими дома моды – были основными источниками довольно скромного эмигрантского заработка женщин.

Из той же среды вышли и первые русские манекенщицы – титулованные или просто элегантные дамы первой русской эмиграции, открывшие еще в начале 1920‑х дорогу к этому престижному и часто выгодному делу. И если настоящие русские топ-модели появились в среде эмиграции лишь в 1930‑е годы, успехи и слава первых русских манекенщиц 20‑х годов навсегда останутся в анналах французской моды.

Около сотни русских красавиц начали в те далекие годы развитие модного ремесла. До прибытия русских во Францию никто не мог похвастаться такими аристократичными манерами, таким умением подать новый туалет, так разговаривать с клиентом. В те годы, как, впрочем, и теперь, в мире манекенщиц существовала строгая иерархия.

Русские красавицы в 1920‑е годы славились белизной кожи, голубизной глаз, высокими скулами и темными волосами. Особенно заметной тогда была красота княжны Мии Оболенской, Теи Бобриковой и графини Елизаветы Граббе

Манекенщицы, работавшие для различных домов моды, делились на разные категории: девушки, работавшие постоянно – «маннекян де кабин», и приглашавшиеся специально для дефиле моды или показа моделей за границей – «маннекян волант», т. е. «летучие». Дамы, отличавшиеся редкой внешностью или громким титулом и получавшие платья для выходов на светские рауты, назывались «маннекян мондан», т. е. светскими!

Русские красавицы в 1920‑е годы славились белизной кожи, голубизной глаз, высокими скулами и темными волосами. Особенно заметной тогда была красота княжны Мии Оболенской, Теи Бобриковой и графини Елизаветы Граббе. А вот мода на блондинок пришла лишь после 1929‑го года, когда востребованной стала красота княжны Натали Палей, Людмилы Федосеевой, Лидии Ротванд, виконтессы Жени де Кастекс.

Русские красавицы, прославившиеся в Париже в 20‑е годы, были, как правило, признанными жрицами элегантности и вкуса еще в старой России. Крупнейшие дома парижской моды той эпохи приглашали их на работу. В период между двумя войнами в Париже не было практически ни одного дома моды, в котором бы не работала русская манекенщица. Причудливая судьба привела в мир моды княгиню Мэри Эристову и Галю Баженову, добившихся успеха в Доме «Габриэль Шанель».

Звезды дома Шанель

Княгиня Мария Прокофьевна Эристова, урожденная княжна Шервашидзе, родилась 17 октября 1895 года в Батуми, в Грузии. Ее отец заседал в Государственной Думе, и поэтому с юных лет Мэри Эристова жила в Петербурге, где ее удивительная, яркая и экзотическая красота была рано замечена.

Она и ее сестра, княжна Тамара Прокофьевна Шервашидзе, ставшая впоследствии женой графа Зарнекау, были непременным украшением императорских балов и ужинов. В светском модном журнале «Столица и усадьба» можно увидеть Мэри Эристову именно такой, какая она была – яркий взгляд, роскошные брови, породистый нос, словом – грузинская княжна.

Благодаря своей исключительной внешности, великолепным манерам и знатному происхождению княжна Шервашидзе была назначена фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Потеряв отца во время революции, княжна Мэри уехала с семьей на Кавказ, где в 1919 году вышла замуж за улана Его Величества, князя Гигушу Эристова.

Другой звездой у Шанель в двадцатые годы была блондинка Гали Баженова. Женщина уникальной и героической судьбы, Гали Баженова происходила из старинной кабардинской семьи Хагондоковых. Ее отец, генерал Императорской армии Константин Николаевич Хагондоков, был главой большого семейства: у Гали, или, как ее называли по‑кабардински, Эльмисхан, было четыре сестры и три брата.

Ее мать, Елизавета Эмильевна Бредова, происходила из семьи немецких аристократов. Гали Хагондокова окончила в Петербурге Смольный институт и во время Первой мировой войны вышла замуж за двухметрового выпускника Пажеского корпуса, Баженова. У них родился сын. Николай Баженов во время Гражданской войны в бою с красными был тяжело ранен в голову и рано скончался.

Всей семье Хагодонковых удалось вырваться из Страны Советов и поселиться в Париже с 1922 года. А уже в 1923 году русская красавица Баженова, как называли ее парижские журналы мод, становится любимицей светского общества.

Габриэль Шанель по совету князя Кутузова приглашает ее на работу, и ее лицо начинает мелькать на страницах самых популярных изданий – «Фемина» и «Вог». Высокая и стройная блондинка с хорошей фигурой, Баженова была настоящей «светской манекенщицей», одевавшейся у Шанель.

Расставшись с Шанель, Баженова проявила достаточно редкую для манекенщицы волю: в 1928 году она открыла свой собственный Дом моды «Эльмис» – сокращенный вариант ее собственного кабардинского имени Эльмисхан. Дом этот расположился на одной из центральных артерий, пересекающих Париж с Востока на Запад, – улице Риволи – и просуществовал три года. В основном Баженова создавала вечерние вышитые платья, эффектные своей декоративной отделкой.

С закрытием дела «Эльмис» в 1932 году судьба Баженовой резко изменилась. Некоторое время Баженова жила декораторством: обладая изрядным вкусом, она отделывала квартиры на заказ. В 1934 году Гали Баженова вышла замуж за графа Станислава де Люара, сенатора, помещика и землевладельца, сына маркиза де Люара, страстного охотника и владельца обширного имения и замка. Став графиней де Люар,

Баженова перешла в католичество, сменив имя Гали (Эльмисхан) на Ирен.

В годы Второй мировой войны графиня Ирен де Люар проявила себя героически. Она поступила во французскую освободительную армию и получила пост начальника передвижного хирургического отделения. Вместе с американской армией она освобождала Италию. Была неоднократно награждена и отмечена самим президентом Франции генералом де Голлем.

Как вспоминает ныне живущий в Париже брат храброй манекенщицы Измаил Хагондоков: «По характеру она была строгим командиром». Награжденная во Франции Орденом почетного легиона, после кончины графиня де Люар была отпета с высочайшими воинскими почестями в церкви Инвалидов.

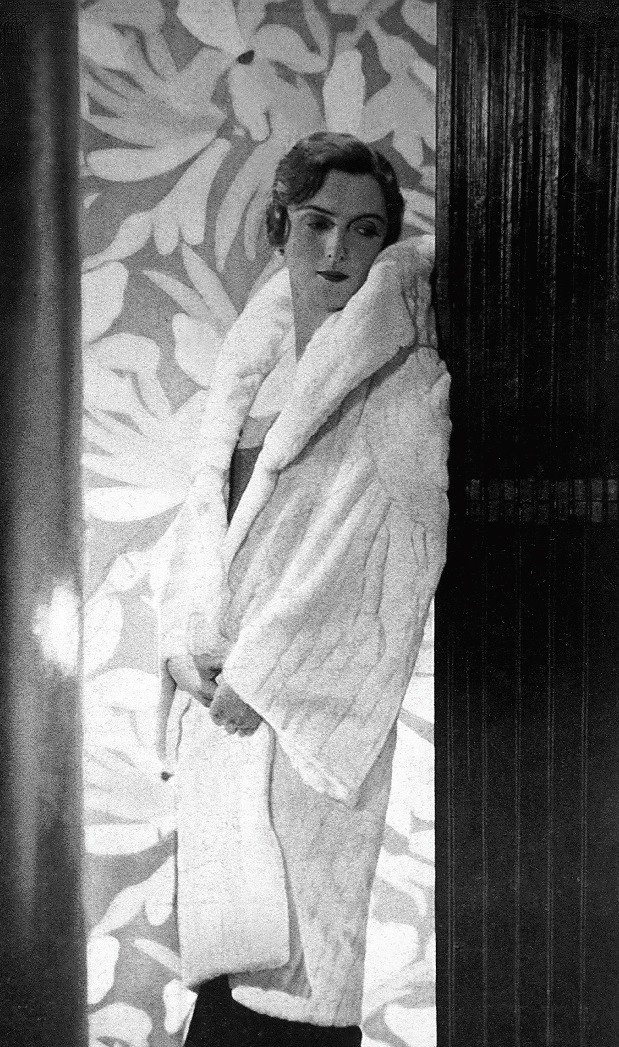

Тея Бобрикова в платье Lanvin. Париж, 1923 год

Шитье, вышивание, шляпное дело, роспись по шелку, конфекция и особенно – созданные русскими дома моды – были основными источниками довольно скромного эмигрантского заработка женщин. Из той же среды вышли и первые русские манекенщицы – титулояванные или просто элегантные дамы первой русской эмиграции, открывшие еще в начале 1920‑х дорогу к этому престижному и часто выгодному делу

Графской поступью…

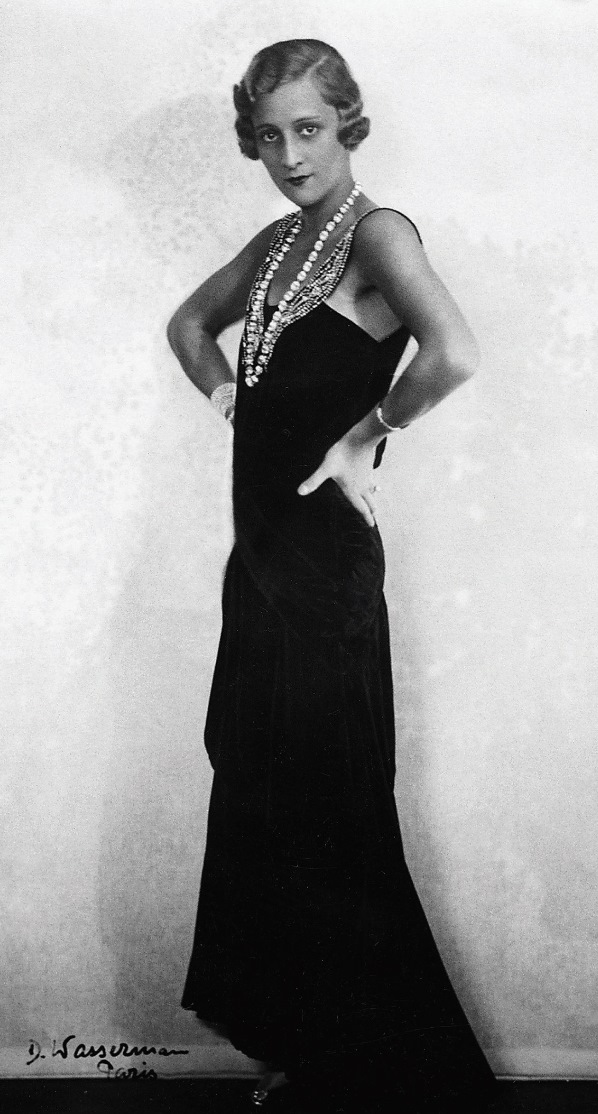

К числу наиболее легендарных манекенщиц из самой знатной части русской эмиграции в Париже 1920‑х годов следует, без сомнения, отнести графиню Елизавету Николаевну Граббе. Отец Лизы, граф Николай Граббе, был гвардейским офицером Казанского полка, а брат, граф Николай Николаевич Граббе, окончив Пажеский корпус, стал конногвардейцем.

Именно через своего брата юная Лиза познакомилась с будущим мужем, тоже пажом, князем Сергеем Сергеевичем Белосельским-Белозерским, потомком одного из древнейших княжеских родов России, берущего свое начало в 862 году от Рюрика и ныне со смертью последнего князя угасшего.

Спасаясь в 1917 году от верной гибели, чета Белосельских-Белозерских бежала в Финляндию, бросив все свое имущество на попечение прислуги. После кратковременной передышки в мирной семейной усадьбе в Финляндии, Лиза и Сергей пытались вернуться в Россию через Таллин и Псков вместе с армией Юденича.

Потерпев неудачу в этом предприятии, они ненадолго приехали в Финляндию, а затем уплыли в Англию, где находилась бабушка Сергея княгиня Надежда Дмитриевна Белосельская-Белозерская. При ней же в Лондоне была ее дочь, тетка князя Сергея, знаменитая петербургская светская львица, знакомая каждому образованному русскому по портрету Валентина Серова – княгиня Ольга Константиновна Орлова.

Княгиня Лиза, знавшая французский лучше английского, предпочла переехать из Лондона в Париж, думая, что оттуда будет проще вызволить из советского рая своих родителей.

Сняв небольшую двухкомнатную квартиру в 16‑м квартале Парижа, князь Сергей благодаря своему превосходному знанию языков нашел с легкостью работу в банке «Лионский кредит», а княгиня Лиза благодаря своему звонкому титулу и приятной внешности была приглашена на работу на Елисейских полях.

Ее фигура соответствовала платьям той эпохи – прямые линии и низкая талия. Парижские модные журналы постоянно печатали ее фотографии, особенно снятые русским фотографом бароном Георгием Гойнингеном-Гюне.

Они и теперь являются классикой стильной фотографии. Хорошо знавшая ее манекенщица той же эпохи Кира Александровна Середа вспоминает: «Лиза Граббе была прекрасной манекенщицей. Она была настоящей дамой, и с ней было легко в работе».

Быстро, очень быстро Лиза стала одной из признанных красавиц русской эмиграции. Закончив свою карьеру манекенщицы в начале 1940‑х годов, графиня Граббе продолжала работать в мире моды. О ней вспоминала В. И. Покровская: «Я лично знала ее позднее, когда она стала «пласьершей» и продавала платья. Это было в 1945‑1947 годы.

Она была тогда уже в возрасте, но все мы видели следы ее красоты, ее замечательные глаза. Она тогда жила около Пасси, возле улицы Райнуар. Я помню ее сама там. Ее бывший муж все время ей помогал и регулярно отправлял деньги из Америки. Уезжая из Франции в США, я купила у нее один жакет».

А дочь известной русской портнихи в Париже, Натальи Петровны Бологовской, Натали Обержонуа вспоминает: «Я помню Лизу Граббе игравшей в бридж на «Морском собрании» в 1955 году. У нее были большие глаза с поволокой, и, подавая руку, она, по‑петербургски картавя, представлялась – Лиза Граббе. Она была тоненькой и элегантной до конца своих дней, курила мундштук».

Историк моды, постоянный ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, автор множества книг о моде, коллекционер

Специально для Art+Privė