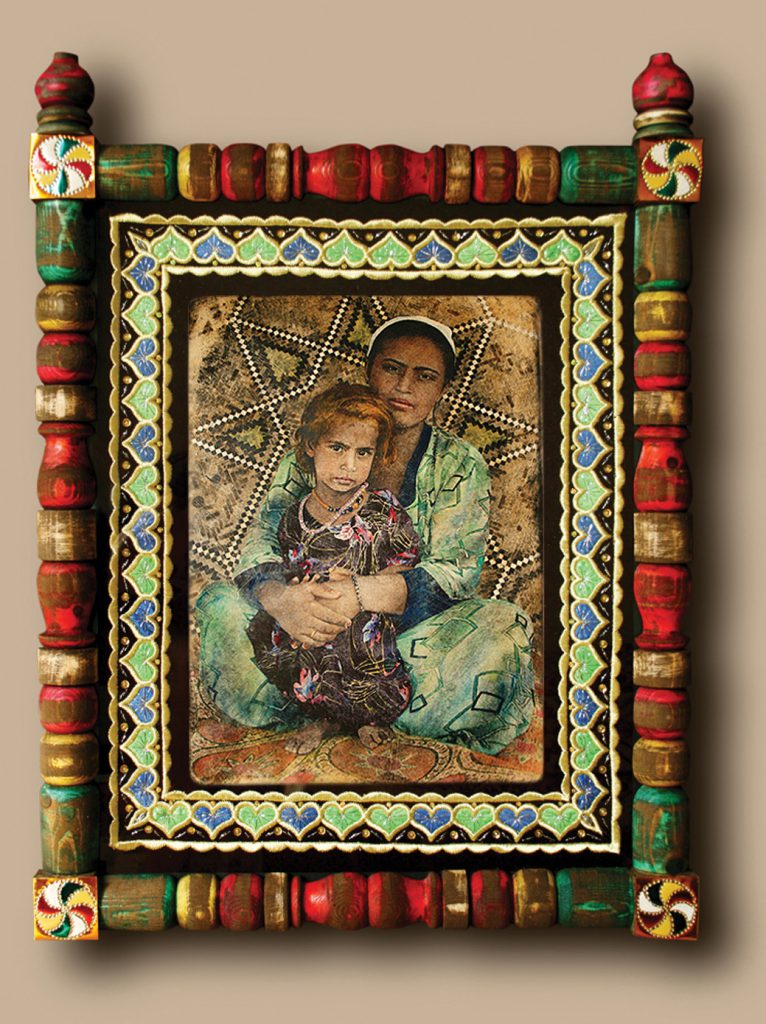

Александр Барковский. Цыганки

(Архив №11, 2014)

Текст: Сергей Николаевич Абашин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Средней Азии Института этнологии и антропологии Российской Академии наук

Известно, что молодое поколение является катализатором новых идей. Так было на протяжении многих лет и в искусстве Узбекистана. Однако сегодня, как никогда ранее, им приходится реализовывать себя в предлагаемых условиях, а для актуального искусства, которое может существовать исключительно при поддержке независимых арт-институтов и фондов, их почти нет. И это наблюдается в целом в Центрально-Азиатском регионе. Тем заметнее на небольшой территории, занятой современным искусством, динамичное развитие творчества молодого ташкентского художника Александра Барковского.

Известно, что молодое поколение является катализатором новых идей. Так было на протяжении многих лет и в искусстве Узбекистана. Однако сегодня, как никогда ранее, им приходится реализовывать себя в предлагаемых условиях, а для актуального искусства, которое может существовать исключительно при поддержке независимых арт-институтов и фондов, их почти нет. И это наблюдается в целом в Центрально-Азиатском регионе. Тем заметнее на небольшой территории, занятой современным искусством, динамичное развитие творчества молодого ташкентского художника Александра Барковского.

Получив образование по специальности «книжная графика» (1994‑1998 гг.) в художественном колледже Ташкента, он сразу же определился с направлением в сторону contemporary art и начал постигать язык этого искусства. Он посещал лекции в Московском Музее современного искусства, участвовал в проекте «Медиалаборатория», и закончил режиссерские курсы при Институте Гете в Ташкенте. Он начал работать с разными медиа, такими как компьютерная графика, фотография, фотоколлаж и видео, смело экспериментируя и сочетая их с живописью в поисках своего языка. Однако быстро понял, что главное необходимо искать и артикулировать на территории смыслов. В 2005 году, когда Барковский вышел на арт-сцену, были очевидны тенденции гламуризации отечественного мейнстрима, упорно разрабатывающего этнокультурную проблематику. Уловив, что искусству не хватает новых отношений с реальностью, то есть отсутствует режим включенности в социум, Барковский в серии «Ташкент и его жители» представил фотоколлажи, портреты маргинальных типов, убогие жилые кварталы советской застройки. Его работы вызывали полемику, многим обращение к такой реальности показалось невыносимо репрессивным.

Со временем знание конвенциональных правил актуального искусства и оригинальная постмодернистская ментальность молодого художника все больше вели его к пародийности и умелому пастишу в серии «Кока-кола в Узбекистане» и «Узбекистан – город Мира и Дружбы». Так, в раскрашенных фото 1930‑х годов видны приемы мутации привычных образцов: на фоне надписи известного американского напитка в стандартных для советских фотографий позах сидят «освобожденные девушки» Советского Востока. Словно по В. Беньямину, художник исследует и показывает, что одновременно с возможностью бесконечно воспроизводить и раскрашивать изображение, происходит обесценивание изначального образа под прицелом новой оптики. Ирония Барковкого по поводу старых и новых мифов сводит оба типа образов вместе. Поразительно, что они подошли друг другу как влитые, ибо перекодировка контекстов выявила возможность какой‑то другой их жизни, растерявшей свой прежний изначальный смысл.

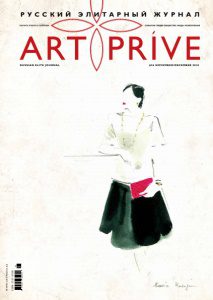

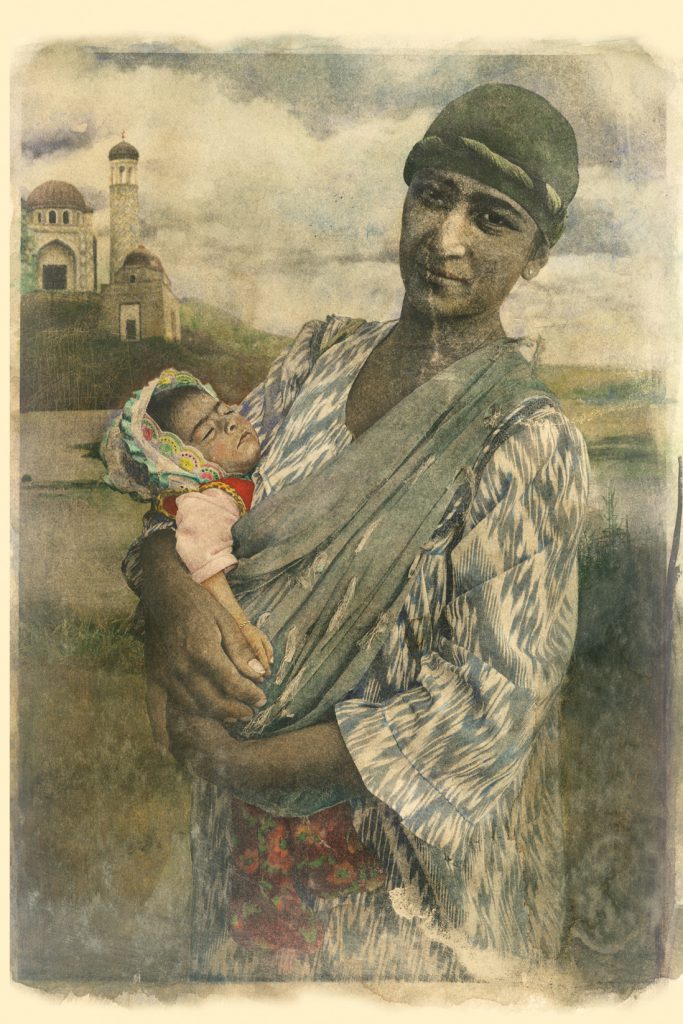

Серия «Цыганские мадонны» – этапная в творчестве молодого художника по многим причинам. Она определила его движение в сторону проектности и концептуальности. Барковский выстроил содержательный посыл на валоризиции профанного, то есть придал ценность чему‑то вне привычной шкалы ценностей нашего социума и эстетики.

Речь идет о цыганах, постоянно кочующих в Таджикистане и Узбекистане. Этот древний народ с загадочной культурой и языком, веками занимающийся нищенством, называют «люли», «джуги» или «мугат» (мусульмане). Их разгоняет милиция, горожане стараются избегать или не замечать этих попрошаек. У люли, как правило, нет документов, их не учитывает перепись населения, то есть формально они не существуют.

Художник исследует эту табуированную зону, за которой общество прочертило границу между порядочными, достойными людьми и цыганами. Фотографии цыганских женщин с детьми, которых художник находил на рынках, кладбищах, вокзалах, рядом с мечетями и вдоль проезжих дорог представлены в классической ренессансной иконографии Мадонны, что сводит на нет условные границы высокого и низкого, «грязи» и чистоты… Следуя дальше в идее возвышения образа, художник поместил работы в деревянные оклады, изготовленные из элементов традиционных цыганских детских колыбелей, подобно иконам, и дорогую инкрустацию с намеком на китч. Серию сопровождает видео-арт по сюжету картины «Сикстинская Мадонна» Рафаэля с образами цыган. Такие приемы в постмодернистском дискурсе встречаются нередко. Из недавних можно вспомнить Криса Офили с изображением Девы Марии, или Уинка Шонибар с его остроумной манипулияцией классической иконографией в хогартовских сериях с африканцем.

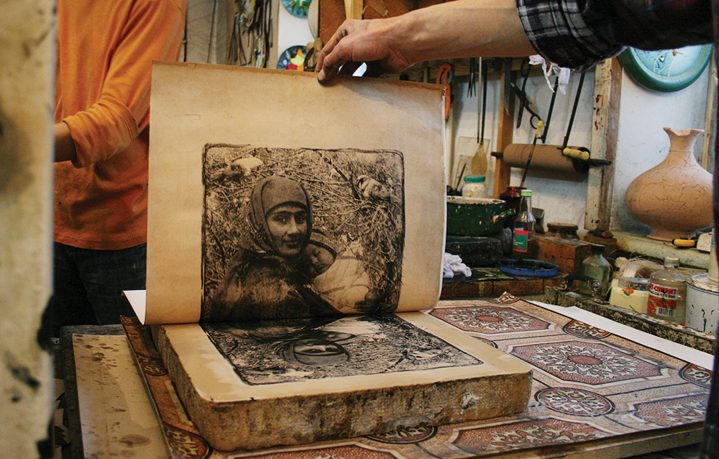

Оригинально техническое исполнение этой серии: фотографии напечатаны в технике литографии. Готовые отпечатанные оттиски художник раскрашивает вручную акварелью и темперой. Как говорит сам Бакровский, в этом методе его привлекает сочетание серийности производства фотографии с непосредственностью касания автора при их ручной обработке.

Самое важное в результатах поисков художника – это то, что в его работах стихия низов общества принимается высоко-эстетической европейской формой как своя, без отторжения, то есть задевает какие‑то общечеловеческие, гуманные границы. Ответная реакция на его концептуальный жест не заставила себя ждать. Проект демонстрировался на нескольких международных выставках, а также на выставке в аукционном доме Sotheby’s (London) в 2013 году.

Осмысление фундаментальных основ традиций и их современного бытования можно видеть в недавнем проекте Барковского «Мифы и легенды Востока: Сурхандарьинская область» (2013). Однако его не волнуют «высокие» этажи в вопросах национальной самоидентификации. Но он задумывается о современной жизни уникальной по своей культуре этнической группы Байсунского региона, внедряясь в архаичное, разглядев в нем вечные пласты. В 30 фотографиях в технике офсетной печати на акварельной бумаге и на видео запечатлены старики и женщины библейского облика, то, как они приспособились к новым условиям социальной и экономической жизни, их общение с окружающим миром, и изменения, происходящие в их замкнутом сообществе в наши дни.

Все это художник берет не из сундуков этнокультурного наследия, а из реального времени, и это заставляет механизмы традиций работать в совершенно неожиданном взгляде на материал: не привычном фольклорно-этнографическом, а в режиме постмодернисткой интерпретации.